![]()

登山部>アルバム

現在、登山部 は閲覧のみ可能となっております。

新規登録や発言、拍手などはできません、ご了承ください。

このサークルは、現在メンバーの参加を受け付けていません。

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:32:47

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:32:47

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:32:47

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:25:44

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:25:44

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】ラッセラーすぎさん

2024/12/23 17:16:31

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

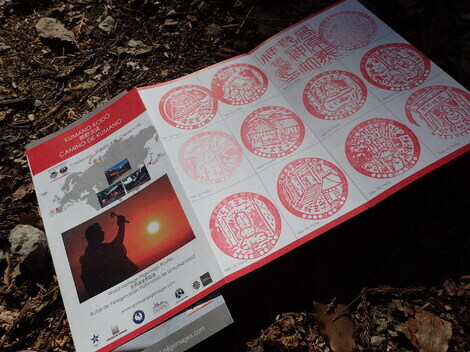

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】秋山和正さん

2024/12/09 21:08:44

icon

世界遺産20周年の熊野古道「中辺路」を行く

熊野古道の主要ルートである中辺路(なかへち)を神域の始まりである滝尻王子から熊野本宮大社までの約40kmを4日間に分けて歩きました。以前に高野山から熊

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時

from: 【登山部サポーター】橋谷晃さん

2024/12/08 23:23:29

icon

栃木県・行道山の紅葉ハイキングとイルミネーション

こんばんは、登山部サポーター、プロガイドの橋谷晃です。11/28に栃木県足利市の行道山を歩いてきました。足利氏発祥の地・足利市は、歴史の地であると同時