サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: momoさん

2024/12/14 10:15:01

icon

(༼ ◕_◕ ༽(¬_¬ 🤔 12月14日には、赤穂義士祭 🙄

元禄15年(1702年)旧暦12月14日、大石内蔵助ら赤穂浪士が吉良邸に討ち入り

主君の敵・吉良上野介を討ち取った。

「 忠臣蔵」の名で親しまれる事件

1702年(元禄15年)のこの日(旧暦)、赤穂浪士(あこうろうし)47人が

江戸・本所松坂町の吉良邸に討ち入りし、主君の仇討ちを成し遂げた。

事件に先立つ元禄十四年のこと、赤穂藩主・浅野内匠頭長矩は、勅使が下向

する際の幕府供応馳走役の一人に任じられる。

しかし、勅使が到着する前に、作法指導役の吉良上野介義央に、江戸城中で

斬り付けたため、切腹を命じられ、所領も没収されてしまう。

そのため赤穂藩士は浪人となり、吉良を討ち取るべきだと主張する浪人もいた。

しかしこのときは、筆頭家老の大石内蔵助良雄が仇討に賛同しなかったので

、少人数での仇討ちが計画されていたという。

しかし吉良家は江戸幕府に重用される名家でもあり、警備が厳しすぎて断念。

その後浅野家再興が叶わないのが明らかな状況となり、大石内蔵助も吉良邸討ち

入りに賛同した。

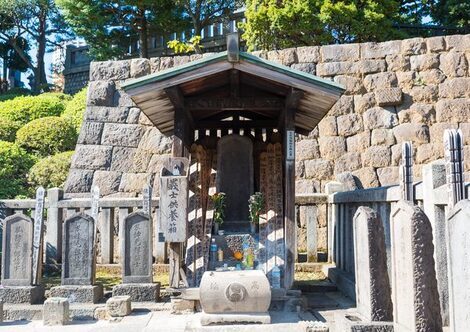

幾度もの会議を経た綿密な計画により、吉良義央を討ち取ると、一行は泉岳寺に

引き上げている。

その後赤穂浪士たちは細川家、松平家、毛利家、水野家に身柄を預けられるが、

処分はなかなか決まらなかった。忠義の仇討ちであるとして彼らを義人と褒めた

たえる意見と、罪人であるとする意見があったからだ。

しかし最終的に彼らは切腹を命じられ、泉岳寺に葬られた。

浅野内匠頭がなぜ、吉良上野介に斬りかかったのかは明らかではない。

事件を目撃した留守居番の旗本・梶川与惣兵衛頼照は、浅野内匠頭が

「上野介事、この間中意趣これ有り候ゆゑ、殿中と申し今日の事かたがた恐れ

入り候へども是非に及び申さず、打ち果たし候」と、大声で何度も繰り返して

いたと書いているが、どのような意趣があったかまでは記録されていないのだ。

一昔前までのドラマや映画では、吉良上野介が赤穂藩主を田舎者と馬鹿にした

のが原因とされていることが多かったが、実は浅野の小姓を吉良が欲しがった

のが原因だとか、浅野には癇症があったとする説もある。

赤穂市立海洋科学館・塩の国を訪れたとき、館の職員からは、

「吉良上野介は赤穂の製塩技術を欲しがったが、浅野長矩が拒絶したための

軋轢が原因だ」と説明を受けた。

事実かどうかわからないが、塩は大切な調味料であり、あり得ない話しでもない

だろう。

仇討ちを果たした赤穂浪士たちの処分を巡る論争は、江戸時代最大のもの

だったともされる。

儒者の林大学頭信篤らは、復讐は義であり、赤穂浪士は義人であると主張したが

、同じ儒者の荻生徂徠は「私論では忠義だが、公論では罪人である」と喝破

した。私論をもって公論を害するようなことがあれば、こののち天下の法は

立たないであろうというわけで、江戸幕府もこの意見をとり、浪士たちは切腹を

命じられた。

しかし、それでも彼らには同情が集まり、とくに庶民の間では彼らを英雄として

もてはやす声が高かったらしい

切腹した赤穂浪士は、浪士を一時預かった細川家の文書『堀内伝右衛門覚書』

などによれば、筆頭家老の大石内蔵助良雄とその息子の大石主税良金をはじめ、

原惣右衛門元辰、片岡源五右衛門高房、堀部弥兵衛金丸、堀部安兵衛武庸、

近松勘六行重、吉田忠左衛門兼亮、吉田沢右衛門兼貞、間瀬久太夫正明、

間瀬孫九郎正辰、潮田又之丞高教、富森助右衛門正因、赤埴源蔵重賢、

不破数右衛門正種、岡野金右衛門包秀、小野寺十内秀和、小野寺幸右衛門秀富、

奥田孫太夫重盛、奥田貞右衛門行高、大石瀬左衛門信清、木村岡右衛門貞行、

矢田五郎右衛門助武、早水藤左衛門満堯、磯貝十郎左衛門正久、間喜兵衛光延、

間十次郎光興、間新六郎光風、中村勘助正辰、菅谷半之丞政利、

千馬三郎兵衛光忠、村松喜兵衛秀直、村松三太夫高直、岡島八十右衛門常樹

大高源吾忠雄、倉橋伝助武幸、矢頭右衛門七教兼、勝田新左衛門武堯、

前原伊助宗房、貝賀弥左衛門友信、武林唯七隆重、杉野十平次房、

神崎与五郎則休、茅野和助常成、横川勘平宗利、三村次郎左衛門包常の46名だ。

一般に四十七士と呼ばれるのは、上記46名に寺坂吉右衛門を加えた47名だが、

なぜ寺坂吉右衛門信行は切腹にならなかったのか。当時に書かれた資料でさえ、

寺坂吉右衛門は討ち入りに参加していないとするもの、討ち入りには参加したが

泉岳寺に引き上げた際に姿を消したとするもの、さまざまにあり、

よくわかっていない。

「四十七士」の呼称が一般化されたのは、「いろは歌」の47文字に

浪士たちをあてはめた『仮名手本忠臣蔵』以降なのだという。

「忠臣蔵」の呼び方も『仮名手本忠臣蔵』が始めとされる。

コメント: 全0件