サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: 庵主さん

2025/03/12 10:58:23

icon

【言の葉庵】カルチャー情報 新教室〔毎日文化センター〕4月開始!

【言の葉庵】4月期のカルチャー講座ラインナップが出そろいました。

【言の葉庵】4月期のカルチャー講座ラインナップが出そろいました。

今回は、4月にスタートする新教室、〔毎日文化センター〕の二つの新クラスをご紹介しましょう。

NEW!〈東京都千代田区・毎日文化センター〉

1. 〔一日講座〕 風姿花伝を読む

https://www.mainichi-ks.co.jp/m-culture/each.html?id=1829

開講日:4月15日(火) 15:30~17:00

2025年5月~9月 ※継続クラス予定あり

■1000年にひとりといわれる天才能役者、世阿弥。

600年間一子相伝のみにて封印されてきたその秘伝書、『風姿花伝』を読み解きます。

日本人だけが「美しい」と感じるものは何か。また、それはなぜか...?

「花」と「幽玄」をキーワードに、磨き抜かれた達人の知恵と感性から、美の本質を学んでいきます。

能のビデオ鑑賞あり。能に初めて触れる、初心者対象の入門講座としました。

※入会金不要。どなたでもご参加いただける一日特別講座です。

2. 〔一日講座〕 茶の湯文化史入門

https://www.mainichi-ks.co.jp/m-culture/each.html?id=1830

開講日:4月22日(火) 13:30~15:00

2025年5月~9月 ※継続クラス予定あり

■「一杯の茶を飲むために、どうしてあれほど堅苦しく儀式ばるのか?」と現代の人は不思議に思うかもしれません。

それは、茶の形(作法)だけを見て、茶の心(侘び)を見ないからです。

茶の湯は中世以来の日本文化と精神を総合した、日本独自の生活哲学です。

茶の歴史・意義・思想を、千利休や他の名茶匠の足跡をたどりながら、やさしく学んでいきます。

茶書・歴史書から漫画まで幅広い資料を通覧、解説。

茶の湯の知識、稽古経験等一切不要の初心者向け講座です。

〔以下は、1.2.の講座共通です。〕

受講料 各3,520円(税込)

※別途、設備使用料 165円(税込)がかかります。

※ご予約後のキャンセルは1週間前までに。それ以降は全額お支払いいただきます。

資料代 110円(税込)

◆持参品:筆記用具

・お問い合せ・お申し込み

毎日文化センター東京 電話 03-3213-4768

平日10時から19時30分、土曜は15時まで

※日曜・祝日はお休みです。

※会場へのアクセス/地下鉄東西線竹橋駅1b出口徒歩1分、都営三田線神保町駅A8番出口徒歩5分

【講師プロフィール】水野 聡(みずの さとし)

日本でただ一人の専門の古典翻訳家。能、茶道、武士道、俳諧、禅、日本庭園など日本の中世の芸道、美学、精神文化を専攻。これらの古典名著を現代語訳にて発刊しています。著書(訳書)、『現代語訳 風姿花伝』、『現代語訳 五輪書』、『現代語訳 歎異抄』(以上PHP研究所)、『南方録 現代語全文完訳』、『山上宗二記 現代語訳』(以上能文社)、『現代語訳 申楽談義』(檜書店)他多数。

※その他の【言の葉庵】定期講座は下記にてご確認ください。4月より新テーマにてスタートする講座もありますので、この機会にぜひお近くの教室までどうぞ。

■言の葉庵 カルチャー講座一覧

http://nobunsha.jp/img/kozalist.pdf-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: 庵主さん

2025/03/10 12:16:44

icon

名言名句 第七十九回 清少納言「遠くて近きもの。極楽。舟の道。人の仲」(枕草子 第167段)

遠くて近きもの。極楽。舟の道。人の仲。清少納言『枕草子』第167段より

今回ご紹介する名言は、『枕草子』第167段の「遠くて近きもの」です。

一見遠くにあるように思われるものが、実際には身近にあった、ということは誰しも経験することではないでしょうか。千年前の才女、清少納言はさまざまな比喩を用いて、こうした人間の心の揺れを『枕草子』に遺しました。

ここでは、遠くて近きものを三つ挙げ、「極楽」「舟の道」「人の仲」としたのです。

一つずつ、見ていきましょう。

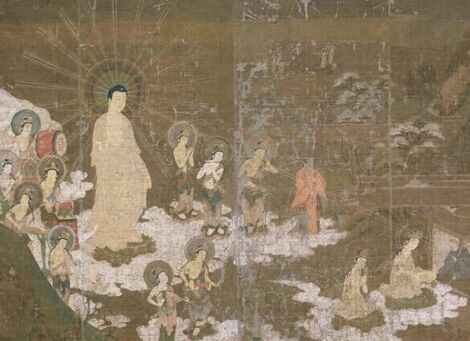

1.極楽

清少納言が、「遠くて近きもの」として最初にあげたのが「極楽」です。仏教で、人が死んだら行く場所の一つとされ、ユートピアとして説かれています。

さて極楽は、いったいどこにあるのか。

枕草子評釈(金子元臣 1868-1944)には、以下のようにあります。

「阿弥陀経に〈従是西方、過十万億仏土、有世界、名曰極楽、其土有仏、号阿弥陀〉とあるので〈遠くて〉といい、観無量寿経に〈阿弥陀仏去此不遠〉とあるので〈近きもの〉という。極楽は遠けれど、仏を念ずる時は、即ち、瞬く間に到ることが出来るゆえに近いのである」

出典:枕草子評釈 金子元臣著 明治書院 1940年7月 国立国会図書館近代デジタルコレクション インターネット公開(保護期間満了)

ある科学者の試算によれば、十万億仏土は十京光年ともされています。生身の人間が生きてたどり着ける距離ではとうていありません。つまり仏の世界、極楽への距離は観念的なもので、頭で考えても仕方がなく、信仰し、悟りを開くことで一瞬にたどり着けることを教えたもの。仏を信じることは難しく、しかしまた簡単であることを「遠くて近きもの」といいあらわしたのです。

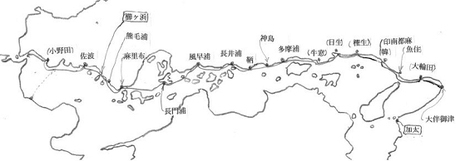

2.舟の道

「舟の道」、狭義では水路であり、広義でとらえれば旅ということでしょうか。

陸上の旅が、山坂を超え、紆余曲折するのに比べて、海路は高低差なくおおむね直線的な行程。途中寄港することなく、目的地へ直行すれば、案外近いともいえるかもしれません。

幼い日の清少納言は、父親の周防への赴任に同行しました。これを初めて聞いた都の少女にとって周防はどんなに遠い国と想像されたでしょうか。しかし実際、凪いだ瀬戸内海の舟旅は陸路のごとき紆余曲折もなく、いかにもスムーズであっという間の移動だったに違いありません。『枕草子』、第286段に「船の路。日のいとうららかに」と、周防への舟旅が記されています。

現代のぼくたちの旅行も、初めて行く目的地は、不測の事態もあれこれ想像され、遠く感じられるものです。しかしいざ旅立ってみれば、あっという間に旅を終え帰宅していた、という経験はないでしょうか。

3.人の仲

「遠くて近きもの」、信仰、旅に続いて最後は人と人との関係です。

『枕草子』三巻本には、「人の仲」となっていますが、能因本では「男女の仲」となっており、一般的な対人関係というより、恋愛など男女間の複雑なコミュニケーションとして解釈することが多いようです。

さて、清少納言の恋人は歌人の藤原実方であったといわれています。実方は中古三十六歌仙の一人であり、美男でもあり、光源氏のモデルともなっているようです。そんな実方と清少納言の具体的な関りは文書に遺されてはいません。

ただ、二人による贈答歌が一組のみ今日に伝えられており、その内容からわりなき間柄ではなかったか、と推測されるのです。

以下、二人の歌のやりとりを実方の家集からご紹介しましょう。

【原文】

もとすけがむすめの、中宮にさぶらふを、おほかたにて、いとなつかしうかたらひて、人には知らせず、絶えぬ仲にてあるを、いかなるにか、久しうおとづれぬを、おほぞうにてものなど言ふに、おんなさしよりて、「忘れ給にけるよ」といふ、答(いら)へはせで、立ちにけり、すなはち

忘れずよまたわすれずよかはらやの下たく煙(けぶり)したむせびつゝ

【訳文】

清原元輔の娘が中宮にお仕えしているが、そ知らぬふりで、とてもなつかしく語らっていた。他の人には知られぬような関係が続いていたのだが、通り一遍に話などしていると、彼女はこっそり近寄って、「お忘れになったのよ」という。返事はしないで、その場を離れ、すぐに歌を届けさせた。

忘れないよ、ああ忘れないとも。瓦焼きの窯の火がくすぶって煙がこもるように、見せないだけで、あなたを想う気持ちは変わらず抱いているよ。(「瓦屋」と「変わらない」を掛けている)

【原文】

返し、清少納言

葦の屋の下たく煙つれなくて絶えざりけるも何によりてぞ

【訳文】

返歌、清少納言

葦ぶきの小屋の中で、焚く火の煙が外からはみえないのに、絶えることがないように、何もなかったことのようにそしらぬ振りをしていながら、仲が絶えなかったのはどうしてかしら

(『実方集』岩波新体系「平安私家集」所収)

男のつれない態度に「私のこと覚えているの」と詰め寄った清少納言に、今も昔も変わらないお決まりの男の挨拶、「忘れるものですか。ぼくの気持ちは変わらない」。それに対する清少納言の返歌はクールで客観的です。しかし本当に気持ちが覚めていたのなら、そもそも「忘れ給にけるよ」などと耳打ちするはずがない。これが男と女の「遠くて近き仲」なのでしょう。

ところで、『枕草子』前段の166段には、この逆の「近うて遠きもの」があります。

【原文】

近うて遠きもの。宮のまへの祭り。思はぬはらから、親族(しぞく)の仲。

鞍馬(くらま)のつづらをりといふ道。十二月(師走/しはす)のつごもりの日、正月(睦月/むつき)のついたちの日のほど。

【訳文】

近くて遠いもの。宮のべの祭り(正月と十二月の最初の午(=うま)の日に行われた祭り)。親しくない兄弟姉妹、親族の間柄。鞍馬のつづらおりという道(幾重にも折り曲がった坂道)。十二月の大みそかの日と、正月の一日の間。

そもそも他人である、恋人や夫婦は「遠くて近い」のに、血を分けた親兄弟の間柄は「近くて遠い」というのが面白いですね。今日の故事成語、「遠くの親類より近くの他人」も人と人との縁の不思議さを、日本人が長い社会経験の中から実感してきた真実なのかもしれません。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-