サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2020年09月17日 11時16分22秒

icon

コロナ大恐慌26!

皆案、こんにちはo(^◇^)o

今、BGMはメディアプレーヤーで私が編集しました「クラシック曲」を・・・

今朝も早く目が覚めてしまいました (TωT)

お耳は昨日のトピックの続きになりますが、今朝は1時22分・3時50分の2度「ピチッ」でございます(/Д`)

(昨日のトピックの冒頭辺りに書かせていただきましたごとく、「パチパチ → ピチッ!」はもう3年余付き合っております o(^-^)o

早く目が覚めてしまいましたので、お隣から頂きましたコロナ禍関係の新聞記事3枚分をまとめましたのでアップしますネ\(^_^)/

(私はそろそろ「コロナ大恐慌」を終えたいのですがねぇ! まだまだ続くのでしょうか? 「第3波」が心配ですねぇ)

今回は9月上旬の3回分をまとめましたが、やはり「くどい・堅い・つまらない」でしょうねぇ!?

デモねぇ! 「2020年にはこんなことがあったよ」と孫たちへの資料にでもなれば・・・と思っておりますが・・・無駄でしょうかねぇ? o(^-^)o

いつものごとく「太文字」「<~ ~>」はぽっぽが付けました。

【政治と科学 あるべき役割分担は】

= 分科会提言生かし結果責任は政治に 専門知活用なお壁 = 鴨下一郎氏(元環境相・医師)

新型コロナ対応では「政治と専門家の役割分担」があいまいと言われた。

「学校の一斉休校」「Go To トラベル」は政府主導。

6月まで政府に助言してきた専門家会議は「前のめりだった」と自己総括。

両者の役割分担、責任の線引きはどうあるべきか、医師でもある鴨下氏に聞いた。

▲安部首相が辞任表明。 これまでの政府の新型コロナウイルス対応、政府と科学者の関係をどう見ているか?▼

・専門家会議が政府に提言していた当初は、医療や公衆衛生学の専門家らで構成され、経済学者などはいなかった。

しかし、現在の分科会には、経済学者や自治体の首長もいると聞いている。

分科会の提言は政府が政策としてすぐに使えるものだと考えるが、もう一つのやり方として、分科会の提言を受けた政府が、経済により軸足を置いた政策判断をすることもあり得る。

・<上記の>どちらにせよ、政治家の判断は必ず責任が伴う。

たとえ分科会の結論に沿った政策を政治が選択したとしても、その結果は当然、政治家が何らかの形で責任を負わなければならない。

▲「何らかの形」とは選挙による国民の審判か?▼

まあそうだ。

経済優先か、感染拡大防止の徹底優先か、どちらに軸足を置くのが正解だったかは、将来になってみないと分からない。

そこは政治家が深い洞察力と想像力をもち、総合判断するはかにない。

▲安部首相の会見に専門家会議の尾身茂副座長(現分科会会長)が同席し、「あいまいさに拍車をかけた」といわれるが?▼

尾身さんが医学に関わる質問に答えるのを妨げるものはない。

ただ、医学・経済・そのほか感染拡大防止に関わる全てを加味して総合的に語るのは総理大臣の仕事だ。

重要なのは、このウイルスにはまだ未知の点があること、経済対策についても、財源は無尽蔵にあるわけではなく、そこには葛藤があることを国民に率直に語り理解を求めることだ。

▲しかし政府側の説明は歯切れが悪くないか?▼

・「国民はまだ納得していない」と感じる。

▲西村氏が就く内閣府の「担当相」は、首相の意向を受け複数省庁の調整役を担うはずだが、その役目は機能していないのでは?▼

・機能していないからPCR検査も増えない、これは構造的な問題だ。

国立感染症研も保健所も各省庁も必死にやっているが、総合的に動いていない。

<サッカーのように>どこかに「ヘッドクオーター(司令塔)」を設け、各省庁を総合調整し、横串を刺す努力がなお必要だ。

▲官邸主導、霞が関全体ににらみを利かせていると言われた安倍政権でも、横串を刺せなかったのか?▼

・構造上の問題に加えて「目に見えない危機」に直面しているという要因も大きい。

同じ災害でも例えば「豪雨に襲われて堤防が決壊する」「経済危機なら株価が急落する」、これらは目に見える危機だがこういう危機には官邸は強いが、はっきり可視化できない概念的な危機には弱い。

・政治家や官僚はそもそも、論理的思考やエビデンス<証拠>に基づく判断が得意ではない。

▲なぜ得意ではないのでしょう?▼

基本的に、前例踏襲タイプだからだ。

「霞が関文学」をどう駆使するかには長けても、地図のない未知の世界を手探りしながら進み、問題の最適解を見つける、という経験はほとんどない。

▲科学リテラシー(読解記述力)のある政治家がもっと必要?▼

・この危機にさなか、今から人材育成する悠長なことは言っておられないが、活用されるべき人材が眠ったままになっているという問題はある。

例えば与野党の衆参両院の現職国会議員には20人余の医師がいる。

超党派の医師で作る議員連盟も以前からあり、この議連で先日、日本医師会の正副会長、理事らと協議する場を設けた。

こうした潜在力を活用尾することも検討すべきだ。

<私は上記のような「政府サイド」だけでの協議、日本医師会が主導(主権)という構造そのものに問題があると思いますがねぇ!>

= 政治判断 専門家に語らせるな = 待鳥聡史氏(まちどりさとし:京都大学教授

・7月に医学の観点から助言・提言をしてきた専門家会議が廃止され、社会・経済の専門家や地方行政の経験者らを含む「対策分科会」に変わった。

感染抑止一辺倒ではなく、経済的ダメージの低減も考慮した政策が狙いだろうが、メンバー構成には疑問がある。

・その理由は、感染症と経済の専門家が同じ会議に入っているため、専門が異なる有識者が認識を共有すると、提言の専門性は弱まる。

政治家は複数の提言に基づいて、社会全体を見て実際の政策を実行し、その責任を負う。

その意味で、安倍首相が記者会見で、現分科会会長の尾身茂氏を同席させて発言させたのは好ましくない。

<安部首相は>自ら判断したことは自分の言葉で語るべきだ。

・「強い官邸」主導と言われてきたにも関わらず、新型コロナ対策ではリーダーシップが目立たない。

官邸主導はこの30年間の政治改革の帰結だから、今回だけ機能しないのはおかしい。

政権の長期化で官邸内部の人材が固定化し、多様な考えを吸い上げる回路が弱まった結果と見ている。

・アベノミクス以来の「経済重視」路線と、医療の専門家による「安全重視」路線、そして小池百合子東京都知事や吉村洋文大阪府知事ら地方自治他の首長が政府の路線と一線を画した発言をして、いわば「綱引き」のような状況になっている。

首長<安部の事か?>が経済重視か安全重視か、を選ぶかが大きな意味を持っている。

そのため、二つの路線の間で揺れ動いて見えるのだ。

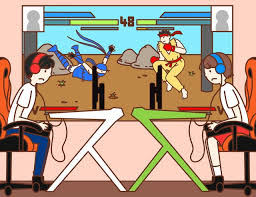

【新しいスポーツ様式?】

「密」と「集」が当たり前のスポーツがコロナ禍でくるしんでいる。

一方、非接触型の「eスポーツ」への期待も高まる。

= リアルにはい感動 科学で = 中村伊知哉氏(なかむらいちや:iU(情報経済イノベーション専門大学)学長

・新型コロナウイルス感染拡大リスクを下げるため、対戦型ゲームで競う「eスポーツ」が活性化している。

テニスの錦織圭選手、バスケットの八村塁選手らがeスポーツに試合に参加して話題になった。

近いうち、街中にカラオケボックスのようなスポーツ施設ができ、遠隔地の大会に気軽に参加するようになるかもしれない。

・100メートル走や走り高飛びの金メダリストを小学校のグラウンドにホログラムで登場させて、子どもたちと一緒に走ったり跳んだりするようなことも可能だ。

科学技術で身体能力の差を小さくすれば、今まで一緒に競うことが難しかった人同士が同じスポーツに参加できるようになる。

= 密集して応援 不変の本質 = 溝畑 宏氏(大阪観光局理事長)

・<eスポーツという>言わば「新しいスポーツ様式」は補完的措置として成立するかもしれないが、スポーツの本質が「密」と「集」にあり、「移動動」と「交流」を繰り返しながら進化し、社会をつくってきた人類の本質と深く関係している。

スポーツという場を通じて、世代や職業を超えてつながっていく。

スタジアムへ行き、みんなと一緒に応援すること自体に価値がある。

・「密集」は人間の本能だと思う。

そうした原理に基づくから、スポーツ文化はここまで発展を遂げたのではないか。

コロナの「隔離と拡散」の時代が過ぎれば、人々は必ず「密集」に戻るでしょう。

= 分かち合う場 人類の営み = 河合香吏氏(かわいかおり:人類学者)

・霊長類はその多くが群れを作って生きる動物だ。

集まって他者とともに何かを同調して行うことは、人間にとって根源的といえる。

約700万年前、人類は類人猿から分岐して、森から草原に出て肉食獣に襲われる危険性が増した。

身を守るために集団で生活を営み、分かち合う道を選んだ。

・1万3千年ほど前に定住を始めた人類は、約5500年前には都市文明をつくる。

こうした歴史の中で、集団で行うスポーツのような遊戯が生まれたのだろう。

<やがて>ルール付きの遊戯は次第に洗練され、現在のスポーツに連なるものとなったのだろう。

【新型コロナ 私の視点】

この「私の視点」はシリーズのようでして、今回も3名の方のご意見を・・・

= ~発展途上国の学校閉鎖~ 公平な社会 教育が不可欠 =

ジュリア・ギラード氏(GPE理事会議長・オーストラリア元首相)

・新型コロナウイルスの世界規模の感染爆発のなかで、世界ではもう一つのパンデミックが起きている。

教育現場を襲った前例のない混乱は「失われた世代」を生み出しかねず緊急対応が必要だ。

・世界の16億人の子どもが学校に通えなくなった。

例えばアフリカのシエラレオネではインターネットにアクセスできるのは人口の13%、電気が使えるのも5人に一人だ。

・ここで支援をしなければ、パンデミックはすでにある不平等を拡大し、何十年も多大な努力で進歩させてきた状況を後戻りさせてしまう。

・コロナ禍はこうした悲惨な現実をさらに悪化させている。

エチオピアでは4月に非常お事態宣言が出され、2600万人の子どもが学校に行けなくなった。

・ここ数十年で最悪の景気子応対に見舞われた発展途上国は、難しい選択に直面している。

援助資金を出すドナー国側は、保健医療以外の援助を削減しようとしている。

保健医療の危機に立ち向かい、地球温暖化に歯止めをかけ、雇用を推進して経済を成長させ、平和で公平な社会を作るのは教育こそ不可欠だ。

・「教育のためのグローバルパートナーシップ(GPE:ギラード氏が理事会議長を務める)」は、途上国の子どもに質の高い教育を届けるために2002年に世界銀行の主導で設立。

GPEに対する日本の拠出は「主要7か国(G7)」内で最下位の全体の0.47%だ。

どの子どもの教育も置き去りにしないために日本に主導的な役割を担ってほしい。

= ~オンライン授業~ 貸与端末 使いきれない現実 = 福本 靖氏(神戸市立桃山台中校長)

・コロナ禍での全国一斉休校をきっかけに、小中学校でのオンライン授業が注目されている。

文部科学省の「GIGAスクール構想」を前倒しする形で、児童・生徒にパソコンなどを1台ずつ確保しようとする自治体が増えており、学校現場での「情報通信技術(ICT)」の活用は一気の進みそうだ。

ただ影響を精査せず、家庭や教員への十分なサポートもせずに導入を急げば、様々な問題を生むことになる。

・私の勤める学校では保護者からオンライン授業を求める声が上がった。

だが、端末やネット環境がない家庭もあり、公平性の観点を考えると間単には踏み出せない。

最終的に教育委員会から希望する生徒に端末が貸し出され、家庭学習用の教材などが配信された。

だが、返却された端末を見ると使用した形跡すらないものあった。

「ほとんど使わなかった」という生徒もいた。

・いくらハード面を整えても、家庭によっては一からサポートしなければ、子どもが授業を受けられる状態には持っていけない、と言うことも良く分かった。

教員からも「集中力が持続しないだろう」と言う不安があった。

・学校現場では今、休校期間中に拡大した学力格差が深刻になっている。

そんな中で、オンライン授業やインターネットを活用した授業などのICT活用を進めたらどうなるか。

便利さや目新しさばかりがPRされているが、公立校の現実はそんなに簡単ではない。

個人差や家庭環境を考慮した議論は不足している。

・日本の公立中<学校>の1学級の生徒数は最大40人。

「経済協力開発機構(0ECD)」加盟国には平均20人以下の国も多い中、日本は32.2人と最大級。

「アナログな配慮」が十分にできる環境を整えてからでなければ、オンライン授業の成果はあがらないだろう。

= ~余裕なくなる学校~ 本質の学び 精選の機会に = 小笠直人氏(「遠山真学塾」代表)

・私の塾には、ダウン症や自閉症、学習障害といわれる子どもや若者が算数や数学を学びに来る。

虫好きなら、捕った虫の脚の数や触角を数えながら、かけ算を理解してゆく、「遊び学び」の大切さを日々実感している。

・コロナ禍をきっかけに、遊びの時間を犠牲にしてまで指導計画どおりにすべてを教え込むことに固執するのをやめ、「本当に必要な学びは何なのか」を精選し、余裕のある教育課程に見直す機会にしてはどうかと考える。

ということでございまして、今回も「くどいトピック」になりました。

(これでもねぇ~! 記事をかいつまんでアップしたつもりなんですがねぇ~!\(^_^)/)-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件