サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2020/09/27 10:34:40

icon

安倍政権の7年8カ月その1!

皆さん、こんにちは (☆▽☆)

安部首相が突然「辞任」してしまいましたよね!

2020年8月28日に安部首相は記者会見で「突然辞任を発表」とありますが、ネット検索しますと24日(月)には一人で決めていたようです。

【安倍政権の7年8カ月その1】

お隣の奥さん頂く新聞記事の今までは「コロナ禍」の記事が主でしたが、安部首相が突然辞任(8月28日に記者会見)したため、安倍政権に関する記事が「8日分(8月末~9月20日過ぎ)」も溜まりましたので、まずは前半の4日分をまとめてみました。

相変わらず「難しい」内容ですので、私が付けました「太文字」や「<~>(ぽっぽのコメント)」など、サッと流してくださっても・・・ (☆▽☆)

【まさかの辞任表明】 8月下旬の記事です。

= 政策作り安定 後半偏狭に = 牧原 出氏(いずる:東京大学・先端科学技術研究センター教授

・安部政権は、前半の3年ほどは非常に手堅く、ぶれずに政策を実行していたと思う。

アベノミクスで円安と株高を実現、安保法制も成立させた。

しかし、後半は目標を見失っていた感がある。

・2、3年で成果が出せる手堅い政策ではなく、「1億総活躍」や「地方創生」といったイベント的な政策を毎年のように打ち出していった。

さらに、2017年の森友・加計学園問題あたりから、「敵をたたく」という傾向が強くなりどんどん偏狭な政権になっていった。

・次の政権が安定するかどうかは、安部さんの引き継ぎ方次第だ。

今後もコロナ禍が収束するまでは、新政権でも主要閣僚を継続させることは考えられる。

特に、菅義偉官房長官がどうなるかが重要。 <首相になりましたよね>

・安部政権の間に、「国家安全保障局」や「内閣人事局」などが創設され、内閣官房の定員が大幅に増えた。

かつて各省が持っていた人事や調整の権限を内閣官房に集中させた。

チームが固定化されたことで、発想も固定化し、説明責任を果たさず、不祥事も続いた。

コロナ対策が迷走したのも、官邸と厚生労働省のコミュニケーションがうまくいかなかったからだ。

コロナ禍では、その場しのぎの経済イベントに頼る悪しきグローバル化の政治姿勢は全く無力だった。

科学に敬意を払い、この問題に正面から取り組む政治が、新時代に求められている。

= 後継者育てず 人材不足残す = 奈良岡 聰智氏(そうち:京都大学大学院教授)

・今回に辞任劇は、2007年の第一次安部内閣時の辞任に近い形ではないかと考える。

しかし、今回の辞任表明は体調悪化と同時に、安部首相自身が政権運営の意欲を喪失したからではないかと見ている。

<これでは「敵前逃亡」「無責任」ではないか! 何せ「安部お坊ちゃん」だからねぇ~!>

・コロナ禍の4月ごろからは給付金を30万円から10万円の急な方針転換、「アベノマスク」の不評など、リーダーシップの欠如、政権内の調整の不備が顕在化し、危機管理に陰りが見られた。

・安部首相はよく民主党政権のことを「悪夢のような」と形容し自身は危機管理に強いことを標榜(ひょうぼう)してきたが、いざ現に新型コロナウイルスと言う危機が起きると、自身も無力であることが露呈してしまった。

政権を途中で投げ出した近衛首相にその姿が重なる。 <やはり敵前逃亡!>

次の総理・総裁という後継リーダーや自民党内の人材を育てずに終わった、という点でも安部政権の手法には疑問が残る。

・長期政権を維持したいがために、元幹事長に石破茂さん、元総務相の野田聖子さんのようなライバル、自分の地位を脅かしそうな政治家は登用せず、下村博文さん(現選挙対策委員長)や稲田朋美さん(現幹事長代行)など自分に近い政治家ばかりを重用した。

小池百合子さんも、その人事手法によって排除された一人とみられるが、彼女はその手法に抵抗して東京都知事選に打って出た。

こうした「安部流人事」のツケが、自民党内の決定的な後継リーダーの不在、深刻な人材不足という形で残った。

・ポスト安部の政策はどうなるか。

結局、安倍政権を継承する形になる可能性が高い。

<やはり安倍政権を継続する菅内閣になった>

= コロナ対策 やり直す好機 = 西田亮介氏(りょうすけ:東京工業大学准教授)

・安部政権のコロナ対策はうまくいっていない。

次の政権が課題を払拭し安部不支持層の信頼を回復し、信頼を得られれば、自粛要請を中心とする日本のコロナ対策もうまく機能する可能性があると思う。

・7年8カ月に及ぶ安倍政権の最大の特徴は、日本社会に二つの分断を生み出したことだ。

一つは、政治に関心のある層とない層との分断。

もう一つは、政治に関心のある層の中における、政権支持層と不支持層との分断だ。

・強烈な不支持層が存在しながら、なぜ安倍政権は長期政権となったのか。

最大の理由は他の選択肢の不在で、野党が支持を得られなかったことにある。

<国民に政治に対する関心の無さ、野党の不甲斐なさ・・・!>

・経済政策のアベノミクスで日銀が異次元緩和によって株価を下支えしたことで企業の業績は改善した。

失業率、自殺率もともに下がったことは評価できる。

一方で、若い世代には賃金が上がらないマイナスがあっても「仕事がないよりはましだ」という心理が働いているように見える。

・安部政権が堅調な支持率を維持できた理由に「SNS」を駆使したネット世論に対する戦略がうまくいったのでは、との声がある。

ネット対策に注力したことは事実だが、それよりも、テレビの情報番組での影響力が大きいのではないか。

安部政権はテレビで取り上げられやすいキャッチフレーズづくりに力を入れてきた。

アベノミクスは「3本の矢」から始まり、「1億総活躍社会」、そして「ソサエティー5.0」へと変わっていった。

<「ソサエティー5.0」とは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。>

こうした短いキャッチフレーズも政治に関心のない層や若い世代に届き、高支持率につながったのではないか。

・安部政権を語るうえで安部昭恵夫人は興味深い存在だ。

<余計なところに出しゃばった!>

16年に彼女と対談したが「強い信念に基づいて行動する人」とは感じられなかった。

そんな性格が森友問題の彼女の疑惑につながったように感じる。

<いいえ、首相夫人としては「幼稚で軽率な言動」だったということだ!>

【「1強」リーダーの実蔵】 以降は9月初旬に記事です。

= 突破しても「長い目」なし = 小宮一慶氏(かずよし:経営コンサルタント)

・<安部政権は>短期的な突破力はあったが、長期的な視点が欠けていた。

アベノミクスの財政金融政策で株価は約2倍まで上昇したし、主な国政選挙にも必ず勝った。

国家運営も、企業経営も、継続していくための長期的な視点が不可欠だが、この点、安倍政権の成長戦略は実現せず、財政再建も先延ばしされている。

少子化も反転の兆しが見られないなど、いずれもうまくいっていない。

・森友・加計問題や桜を見る会では、安倍首相の「公私混同」がとりざたされた。

忖度が生まれるかは、権力者が「公私混同はダメ」と明確に思っているかどうかだが、安部首相はこの点が明確ではなかった。

権力が集中した「官邸官僚」による不祥事を相次いで招いたのは、ひとえに安倍政権のガバナンス<統治>能力のなさが原因だ。

・日本経済が長く停滞している要因は、政官財のトップの「リーダー力」の欠如にあると考えている。

次の首相は、ぜひとも、中長期的な視座を持つリーダーであってほしい。

<菅政権では期待は持てそうにないですねぇ~!>

= 国家観 示さぬまま流され = 亀井静香氏(元自民党政調会長)

・「史上最長の政権を率いたのに、やるべきことをやらないままだった」と残念に思っているのではないか。

憲法改正では第9条の改正を言い続けた。

彼<安部>が本当にやるべきだと思っていたのは国家のありようにかかわることだ。

なのに問題提起すらしなかた。

・大事にしていたはずの国家観、いわば人間の「へそ」を失ったまま、ダラダラと流されて政権を続けてしまったように思えてならない。

・もう一つは外交。 今までは対米追従だった。

安部政権も中国に遠慮していたが、これからはもうそれでは済まない。

対米、対中で独立国家として毅然とした態度がもとめられる。

<亀井氏は「中国に遠慮」と言っているが米国にも同様だと思う。 安部政権の対中は米国の陰に隠れて何も言わなかったのではないか!>

・韓国や北朝鮮ともいがみ合っている場合じゃない。

世界のリーダーが自国第一主義に陥る中、日本はまず平和的に仲間を作ることです。

それができないなら、日本の指導者として失格でしょう。

<そのために「国連」があるのだと思うのですがねぇ~!>

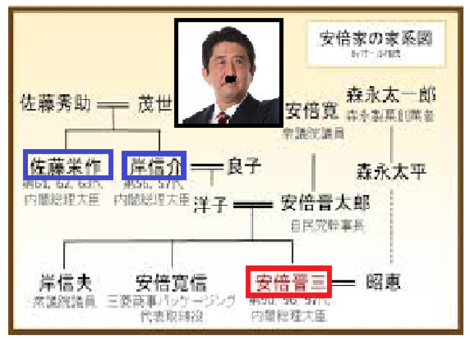

= 強運の3世 みこし乗った = 青木 理氏(おさむ:ジャーナリスト)

・憲政史上最長の政権を担った安倍首相はいったい何をやったか。

「地方創生」「1億総活躍社会」「全世代型社会保障」。

ひたすら「やっている感」は演出しても、真の課題に直面すると、立ちすくんでしまった。

「100年に1度の危機」のコロナ禍に、適切な対応は全くできなかった。

長期政権になったのは、なによりも運が良かった。

・小選挙区制によって自民党執行部の力が強まり党内の多様性は失われ、肝心の野党も「多弱」状態が続いている。

しかも自民党はすっかり「世襲議員」だらけで、野球でいえば、いきなり二塁に立ったような政治家ばかりだ。

安部家に生まれなければ政治家になる事さえなかったでしょう。

<親の七光り! 世襲制反対!>

・野党を含め周りが総じて没落した結果としての「1強」であって、「ほかにないから」という消極的支持が目立った。

政界は世襲が当たり前の風景になり、「緊張感」も「ダイナミズム」も「志」も失われた。

安部首相はそんな時代を象徴する政治家だったのかもしれない。

【アベノミクス 内実って】

「3本の矢」など安倍政権の象徴だったアベノミクス。

景気拡大は戦後2番目の長さといわれるが、実感はひと様々で本質はみえづらい。

= 成長戦略 かけ声ばかりで = 守 和彦氏(北海道中小企業家同友会代表理事)

・<安部政権の>看板政策であったアベノミクスも、中小企業、北海道の中小企業の立場で言わせてもらえれば、これが良かったということが見当たらない。

「3本の矢」といわれたが、中小企業に重要なのは成長戦略だったが、かけ声ばかりで具体的な戦略が分からない。

全国に成長の果実を行き渡らせるとされた「トリクルダウン」についても、そのような現象は感じられない。

<ネットには・・・

2014年12月8日に放映されたTBSのニュース番組で、「シャンパンタワーは最近、結婚式の演出に使われることもあるようですが、上のグラスからシャンパンが下へと伝わっていく動き、これがまさにアベノミクスの考え方なんです。『富裕層が豊かになれば富が滴り落ち、全体が豊かになる』というもので、『トリクルダウンの理論』」だと、堂々と語っているのだから。

とあります。 皆さんも記憶されていますよね・・・!>

むしろアベノミクスの7年間、北海道経済は沈下する一方だった。

総人口は7年間で約20万人も減ってしまった。

・安部は最低賃金を上げろと旗をふったが、経営者にとっては厳しい圧力だった。

将来に希望が持てないからでしょう、企業の休廃業や解散が増えている。

だから改めてお聞きしたい、アベノミクスの恩恵を津々浦々と言っていたが一体どこのことなのか?

・アベノミクスの採点は困難、アドバルーンは何度も上がったが、皆、消えてしまった。

中小企業は期待を裏切られた思いのことばかりだ。

忘れないでほしい、中小企業は北海道で労働者の83.5%、全国で約7割を雇用している。

それを忘れたら地域を潰してしまう。

もっと地に足のついた、中小企業が明日の期待の持てる政策を望む。

= 女性活躍 本気政策足りず = ハリス鈴木絵美氏(Change.Orgアジア・ディレクター)

・アベノミクスの第3の矢で最重要課題だった、女性が活躍する社会づくりの政策と結果を振り返ると、評価できる点は少ないと言わざるを得ない。

安部首相は2014年に20年までに指導的地位の3割を女性にすると宣言した。

その時は期待したが、しかし、企業での女性管理職は1割程度のままで、宣言した目標は先送りになった。

理由は、本気で後押しする政策が少なかったからだと思う。

・女性の4割は年収200万円以下、女性の役割という固定概念からか、ケアワークに女性の雇用が偏っている。

加えて、その労働への対価は低いままだ。

保育士の仕事の価値の高さを考えれば、10万円規模の引き上げは当然だ。

・<我が国の>リーダーたちは、ひと時も目が離せない乳幼児と1日を過ごした経験があるだろうか。

30~40代で育児をしながら働く世代に最も必要なのは、子どもを安心して預けられる先がある事だ。

ベビーシッターなど、幅広い育児サポートの費用を国が大幅に補助するなど、やり方はいろいろあるはずだ。

・次期首相候補の顔ぶれは60歳超の男性ばかり。

男女問わず、誰もが輝ける社会に必要な政策が先延ばしされないよう、声を上げ続けないといけない。

= 財政や福祉 ツケ見直そう = 小峰隆夫氏(大正大学教授)

・アベノミクスの特徴は、効果は短期的だが、国民の受けのいい政策をどんどん打ち出したことだ。

一方で、長期的には必要でも、国民負担につながるために嫌われそうな政策は後回しにする傾向が強かったと思う。

・もう一つのアベノミクスの特徴が「家父長的」、強く言えば「国家管理的」だったという点だ。 <官邸政権!>

たとえば「今春闘で3%の賃上げをやりなさいと経済団体に要請するなど、国が民間に指示するタイプの

政策運営が多かったが、この手法は、経済学の常識では「禁じ手」だ。

官邸官僚中心の一握りのグループが思い付きに近い決め方をしていたかもしれない。

・成長戦略や地方創生といった小僧的な問題に対しては、十分な成果をあげられなかった。

財政再建や社会保障制度の改革も後回しにされた。

新政権は、まず立ち止まってアベノミクスのツケを見直し、今後の政策を考えるべきだ。

<安部は無責任だった、早急に取り組まなくてはならない課題はすべて先送りした。

しかし安部の政策のレールの上を走る「菅政権」では期待が持てない!>

【響かなかった安部改憲】 編集委員

= 理念示せぬナショナリズムの限界 =

・安部首相はナショナリズムを語る首相だった。

ナショナリズムとは何か。

明確に区切られた国境の内側にいる人々がひとかたまりの国民とみなされた「国民国家」は近代以降、世界に広まった。

18世紀後半に独立した米国や市民革命を経たフランスが先駆け、日本でも明治維新後に成立する。

そこにおいて国を築き、保っていくために国民がまとまろうとする気持ちや動きを刺して「ナショナリズム」と呼ぶ。

・<安部の>著書では、「明治維新以前から日本はずっと存在してきた」「国柄をあらわす根幹が天皇制」といった歴史観を示し、「日本人は自然でおだやかなナショナリズムの持ち主」と述べた。

<安部は本など書かなくてもよろしい!>

・グローバル化に国民国家が揺らぎ、愛国心を訴える指導者は他国でも目立つが、それを前面に改憲を訴える安部氏は日本の歴代首相の中でも異例だったが、その改憲論は実現への手がかりもつかめなかった。

戦後、憲法はナショナリズムが20世紀前半に重い葛藤を経た産物であり、安部氏のナショナリズムのずっと先を行くからだ。

<つまり、安部はナショナリズムが分かっていないってことだ!>

・愛国心が動員された総力戦が2度も世界を蹂躙(じゅうりん)した反省から「国民がまとまるのはそもそも何にためか」が深く問われた。

だから戦後の国際連合は各国の独立と協調を前提に人権や自由、平和を掲げ、それらの理念が日本国憲法の三原則「国民主権、平和主義、基本的人権の尊重」に投影された。

・<安部がこだわる「改憲」については>当新聞の今春の世論調査では、「<自衛隊に対しては>憲法を変えずに対応すればよい」の回答が半数以上、自衛隊明記の項目は反対が上回り、全体として改憲論議を「急ぐ必要はない」が7割を超えた。

・ドイツでは、メルケル首相が3月の演説で、「誰も犠牲になってはいけない」「試練の克服は全国民の任務」と強調し、「民主主義社会は強制ではなく、知識の共有と積極的な参加によって反映する」と説いた。

<安部の馬鹿理論とは大違い!>

ドイツではナチズムの教訓から、ナショナリズムを鍛え直す理念として「人間の尊厳は不可侵」と憲法1条に掲げ、指導者は節目ごとに国民と共に確認してきた。

メルケル演説はその蓄積の上にあるが、かたや安部氏は4月の緊急事態宣言の際の会見で理念を語ることはなく「お願いします」と繰り返した。

<やはり安倍は「底が浅い」ねぇ!>

・ナショナリズムとは、指導者が一身に背負うのではなく、一人ひとりの国民が担うものだ。

政治家が語る理念を吟味し代表として選び国をかたどる

久々の首相交代にあたり、ナショナリズムと民主政治の関係を改めて意識する機会としたい。

<結局、安部は「ナショナリズムを分かっていかなった」・・・ということだ!>

ということで、ここまでとしますね。

7年8カ月も馬鹿=安部に政治を任せていた我々「国民」の責任だと思います。

もっと「政治に関心を持つ」ことが重要と考えます。

(馬鹿番組にごまかされないように・・・ネ)-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件