サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2022/08/16 09:15:19

icon

戦後77年その4!

◆◆ 戦後77年その4! ◆◆

昨日(8月15日)は、太平洋戦争が終結してから77年目の「終戦の日(終戦記念日)」でした。

今回の「その4!」では、終戦に関する記事などからまとめて(?)見ました。

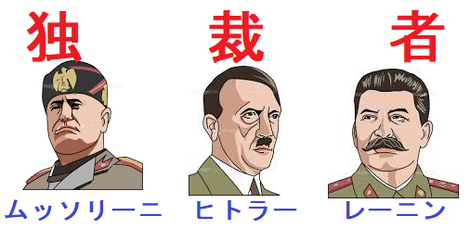

【NHKTV番組「映像の世紀プレミアム 独裁者 3人の"狂気"】

2018年放映の再放送番組です。

番組紹介には・・・

『ムッソリーニ、ヒトラー、スターリン、20世紀に現れた3人の独裁者の狂気の物語。彼らは「天使の顔」をして現れ、やがて「悪魔の顔」をした独裁者へと変わっていった。

ファシズムを生み出し「ローマ帝国」の復活を掲げたイタリアのムッソリーニ。

民主主義に希望を失った大衆の支持を集め、偉大な指導者とたたえられた。

ムッソリーニにあこがれたのが、ドイツのヒトラーである。

ムッソリーニと初めて会った時、ヒトラーは涙を浮かべたと言う。

そのヒトラーが宿敵と定めたのが、ソビエトのスターリン。

2人の独裁者の憎悪は、4000万人もの犠牲者を生んだ。』・・・とあります。

<番組を見終えました感想は「3人とも俺が俺が」でございまして、「国民」をそっちのけにしているように思われました。

今の「ロシアのウクライナ侵攻」のプーチンも「国民」を忘れて、自分がスターリンのような英雄(?)になりたいだけのように思われますが・・・!?>

【戦争はどう終わるのか】 千々和泰明(ちぢわやすあき)氏(政治学者)

<お隣からの8月中旬の聞記事より>

= 将来の危険除去か ぜんざいの犠牲回避か 迫られるジレンマ =

▲<千々和氏が>「戦争はいかに終結したか」と題する著書を昨年7月に発表されたのは、ウクライナ侵攻が始まる7カ月前ですが、なぜ「戦争の終わり方について考え始めよう」という提言をしたのか?▼

・「戦争終結のついて考える議論が日本には欠けている」と感じたからだ。

▲<日本は>先の大戦で甚大な被害を出したこともあり、戦争がなぜ始まるのか、どう防ぐのかの議論は、多く積み重ねられてきたように思うが、「どう終わるか」まで考える必要があるのか?▼

・不幸にして一度戦争が始まってしまった場合には、どうすれば理性的にその戦争を終えられるかも重要な課題になるが、それは1945年の終戦経験からも言える。

米国による2回の原爆使用とソ連の対日参戦、そんな破滅的な結末を避けられず、戦争の終局で膨大な犠牲者を出してしまった日本は、戦争終結に失敗したからだ。

・<失敗とは>敗北が決定的になったあとも、絶望的な戦いを続けてしまったことだ。

もし日本に降伏を促した「ポツダム宣言」を早く受託していれば、広島・長崎への核兵器使用やソ連の対日参戦による甚大な犠牲は食い止められたはずだ。

・しかし実際には日本の指導部は、米軍に有効な一撃を加えたりソ連に米国との「仲介」をしてもらったりで、より有利な和平を目指そうと考え続けていて、自らの政策の非現実性に向き合えなかった。

<それは>冷戦期の日本には、「軍事研究」が日の目を見ない状況があったからだと思う。

<「大本営」は戦争の現状を正しく分析せず「神風」などありもしないことに希望を託していたのだと思います。 全く杜撰で愚かだったと推測いたします。>

▲<軍事研究とは>具体的にはそう研究を進めていったのか?▼

・戦争は力と力のぶつかり合いだから、戦争終結は戦局で優勢にある側が主導する。

優勢側から見て終結の形態は大きく二つにわかれる。

相手と二度と戦わずに済むように徹底的にたたく「紛争原因の根本的解決」と、自国兵の人命などの犠牲を出さないためそこまでいかずに妥協する「妥協的和平」だ。

・「紛争原因の根本的解決」の代表例は、第2次大戦でナチスドイツと戦った連合軍だ。

「妥協的和平」の典型例は、イラクがクウェートに侵攻したのを機に米国などがイラクと戦った1991年の「湾岸戦争」で、ほかにも「朝鮮戦争」や「ベトナム戦争」などが入る。

▲戦争の終わり方がどちらになるかは何で決まるか?▼

・優勢側が「将来の危険の除去」を重視するか「現在の犠牲の回避」を重視するかで決まる。

対ナチスドイツ戦は前者を重視したケースで、逆に湾岸戦争は米国側に「フセイン体制は放っておいてもつぶれる」との楽観もあり、将来の危険は最小評価されていた。

・一般に戦争を終わらせるのが難しい理由は、「将来の危険の除去」と「現在の犠牲の回避」が「トレードオフ(二律背反)」にあるからだ。

紛争原因の根本的解決を目指せば現在の犠牲が増大し、逆に「妥協的和平」を求めれば将来の危険が残ってしまう。

優勢側はこうした「ジレンマ」の中での判断を迫られる。

= 惨禍繰り返さぬ 平和回復のため 重要なのは条件 =

▲ロシアによるウクライナ侵攻は約半年を経過したが、終わりの見通しが立っていないが?▼

・ウクライナ側は「将来の危険」を除去するために「現在の犠牲」を払い続けている。

ロシアは優勢側だが首都キーウを攻め落として、「根本的解決」をできる状況にはない。

焦点は「妥協的和平」だが、プーチン政策が「現在の犠牲」を避けるために和平を求める状況にあるかと言えば疑問だ。

▲今回の<ロシアのウクライナへの>侵攻は、世界の人々に「戦争が終わって欲しい」と思わせる機会になっているが?▼

・ウクライナが侵攻された時に日本では「犠牲を防ぐために早く降伏すべきだ」という声が上がったが、私は日本人が抱く戦争終始イメージに疑問を感じた。

もし「<太平洋戦争後の>米国による敗戦後の占領は寛大な占領だった」というイメージをもとに戦争終結を考えているとしたら、「本土目線」だけで歴史を見てきた表れだ。

実際、ソ連に侵攻された中国大陸の「旧満州」では、ウクライナで見られるような悲惨な事態がおきていたのだから。

・平和の回復にとっては、必ずしも戦争終結それ自体が重要なのではない。

また、戦争終結は早ければよいとも限らない。

重要なのは、どのような条件でもたらされた戦争終結かで、交戦諸国が「何を得て」「何を失うのか」が重要だ。

▲<千々和氏が>戦争終結の研究を始めたきっかけは、内閣官房での安全保障の実務経験だったのか?▼

・2011~12年、内閣官房副長官補付けの事務官として、「国家安全保障会議(NSC)創設」に向けた準備に携わった。

・NSCは政府の安全保障政策と司令塔で当時、現場では戦争を防ぐ「抑止」や危機発生時の「初動対処」に関する議論は進んでいたが、研究者として「戦争をどう終えるか」という視点の議論も盛り込むような仕事をしなければいけないと思った。

・「安全保障」を考える際には、やむをえない場合に「①いかに戦争を始めるか」「②いかに勝利するか」「③いかに終結させるか」の3点を考える必要があると思う。

▲為政者でない国民が「戦争終結のジレンマ」について考える意味は何か?▼

・第2次大戦でチャーチル英首相は、ナチスドイツとの戦争に立ち上がるよう国民に呼びかけた。

ベトナム戦争では、米国民による反戦運動の高まりが為政者の判断に影響した。

「将来の危険の除去」と「現在の犠牲の回復」のどちらを重視するのか。

実際の選択をするのは為政者であるにしても、国民がどのような「戦争観」を持つかも重要だ。

【きょう戦没者追悼式】 2022年8月15日の我が家の新聞記事より

= コロナで規模縮小 1000人参列へ =

・終戦から77年となる15日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が「日本武道館(東京都千代田区)」で行われる。

岸田首相は就任後初めて参列し式辞を述べる。

式辞内容を巡っては安部晋三元首相が2013年以降、「アジア諸国への加害と反省」に言及せず、昨年の菅義偉前首相も踏襲した。

【全国戦没者追悼式】 我が家が取っています8月16日の新聞記事より

= 首相 加害責任 触れず = 全国戦没は追悼式での「式辞」

・ロシアによるウクライナ侵攻や、台湾を巡る米中対立など、国際情勢が緊迫する中、遺族らは戦没者を悼み「不戦の決意」を新たにした。

・岸田文雄首相は、アジア諸国への「加害責任」には触れなかった。

式典で岸田首相は、安倍晋三元首相や菅義偉前首相と同様に「加害責任」に触れず、「積極的平和主義」の言葉も踏襲<した>。

三年ぶりに「歴史の教訓」を盛り込んだが、アジア諸国などへの「加害者責任と反省」に触れず、大部分は第二次安部・菅政権を踏襲した。

・コロナ以降、海外渡航の制限や自粛で遺族らによる慰霊、戦没者遺骨収集、戦争体験の継承と言った取り組みの停滞しており、どう継続させるかが課題だ。

= 社説:加害と反省 なぜ語らぬ = 岸田首相式辞

・岸田文雄首相は「終戦の日の式辞」で、戦争の惨禍を繰り返さないと強調する一方で、アジア諸国に対する加害に言及しなかった。

・平和国家としての歩みを強固にするには、「負の歴史」にも真摯に向き合うべきだ。

近年の歴代首相は「終戦の日の式辞」で、党派を超えてアジア諸国への「深い反省」や「哀悼の意」などを表明し、「加害責任」に触れてきた。

<しかし>首相に再登場の故安倍晋三氏は2013年これを覆し、在任中8年連続して加害や反省に言及しなかったし、昨年の菅義偉氏も安倍氏の姿勢を踏襲した。

・<岸田>首相が安部氏と同様に,いつまでも謝罪を続ける必要はないと考えているなら、「思い違いも甚だしい」。 <← そうだ!そうだ!(拍手)>

・日本が広島・長崎への原爆投下や各地の空襲、沖縄戦を忘れないように、日本に侵略された国も被害を忘れない。 歴史を「なかったこと」にはできない。

特に今年は、ロシアによるウクライナ侵攻で「無辜(むこ)の民の犠牲」が増え続ける中で「終戦の日」を迎えた。

今こそ、日本がかつてアジアに侵略した歴史を直視し、反省を新たにするときではないか。

<そうだ!そうだ! 我が家が取っている新聞にしては珍しく”しっかり”としたことを書きますね!>

・戦後77年の歴を誇れるのも「戦前への反省」があってこそだ。

平和国家としての歩みを次世代に引き継いでいくために、政治には「節目<明治から太平洋戦争終結前が77年、終戦後が同じく77年>」にあたり、歴史と謙虚に向き合い語って行く必要がある。

【社説:戦後77年と世界 平和の合意点を探る時だ】 お隣の15日の新聞記事。

・欧州で侵略戦争が続く一方、台湾海峡で力の対抗が深まる。

世界を暗雲が覆うなか、日本が戦争で敗れた日を迎えた。

往時の体験を、ウクライナから伝わる惨状に重ね合わせる声は多い。

戦争を憎み、苦しむ人びとに思いを寄せるのは、ごく自然な感情であろう。

・一方で、忘れてはならぬ歴史の現実がある。

勢力圏の拡張を夢見て近隣国に攻め入り、孤立し、破局に至った日本の過去は、今のロシアにこそ重なる部分が大きい。

・あの過ち<太平洋戦争>から再起した国民として、世界に訴えるべき原則がある。

国家の名の下に人間の命と暮らしを顧みない施策はどんな時も誤りである。

= 二分思考の危うさ =

・ロシアと中国の動きは、過去に喪失した地域の「支配」を力で回復する試みに見える。

とりわけ国際法を無視したロシアの暴挙は許しがたい。

<「国際法」を無視しているのならば国連が「制裁」すべきだと思いますが?>

・だが、それに対抗して「民主主義と専制主義の闘い」と色分けに走るのも危うい。

世界を二分するだけでなく、民主主義の個々の内情から目をそらすおそれもあるからだ。

・どの国でも時の政権と世論が一方向に偏り、暴走してしまう恐れは免れない。

肝要なのは、戦争が招く結果を見失わぬよう自由で多様な議論を保障する民主主義の健全さである。

・民主政治と戦争との危うい関係は、「古代ギリシャの歴史家ソキジデス」の「戦史」から読み取れる。

アテネの民主政は高く評価されることが多い半面、弱肉強食や拡張主義、理念のためには命を捨てる考えとも結びついていた。

= 規範の表 兪をめざせ =

・「ジョン・ロールズ(米国の政治哲学者。 ギリシャの「戦史を」ひもとき、「宿命的な自己破壊のストーリー」と評した)」は、「万民の法(晩年の著書)」で、「正義にかなった国際社会は実現しうる」との構想を示し、それを担うのは国家よりも「民衆(ピープル)」だとしている。

・戦争で犠牲になるのは結局、普通の市井の人たちだ。

戦争になってしまえば、個人の生命も自由も、民主的なプラセスも、顧みられなくなる。

・「自己破壊のストーリー」を避けるにはどうするのか。

大国が自国第一に傾く今、共有する合意点を広げるために、日本や中小の国々は結束を強めたい。

そして、紛争の芽を摘む「予防外交の強化」が必要だろう。

= 民主主義の点検を =

・今世紀に入り、民衆の力がリードする分野は広がっている。

核兵器禁止や気候変動など、市民と専門家の協働がルールづくりを加速させてきた。

そうした良識ある民衆の連帯を、さらに拡大してゆくべきだ。

・そのためにも、社会の平和と安定を保つのは、多様な個々人の共生を保障する仕組みであることを確認しておきたい。

・今の社会は、言論や思想の自由を本当に守っているか。

政治は、個々の市民の幸福を最優先しているか。 <←今の岸田政権は「×」ですね>

足元の民主主義を「絶えず点検」することが、平和の合意点を広げる一歩となろう。

<その通りだと思います。 今の岸田政権(岸田に限った事ではありませんが)は派閥争いが主で「国民」のことなど「これっぽち」も考えていないようにおわられます。>

【社説:閣僚靖国参拝 首相の歴史観を問う】 お隣の16日の新聞記事より

・岸田政権になって初の「終戦の日」の前々日(13日)、「西村康稔経済産業大臣」が「靖国神社に参拝」した。

15日には「高市早苗経済安全保障担当大臣」「秋葉賢也復興大臣」が靖国神社に参拝した。

・岸田首相自身は「自民党総裁」として、私費で「玉串料」を納めただけだが、「不戦の誓い」の原点である「先の戦争」をどう見るのか、政治指導者として、その歴史館が問われる。

・犠牲者を悼むのは当然だが、「靖国神社」は軍国主義を支えた国家神道の中心的施設である。

しかも、東京裁判で戦争責任を問われた「A級戦犯14人」が合祀もされている。

閣僚ら政治指導者の「参拝」は、遺族や一般の人々が手を合わせるのとは違う。

「日本が戦争への反省を忘れ、過去を正当しようとしている」と受け取る人がいることに思いをはせるべきだ。 <←いや、「配慮」すべきだと思いますが!>

・1993年の「細川 護熙(ほそかわもりひろ)氏」以来、歴代首相はアジアの近隣諸国に対する「深い反省」や「哀悼の意」を表明することで、「加害者責任」に向き合ってきた。

しかし、第2次政権下の安部氏が言及をやめ、菅氏、そして<岸田>首相もそれを「踏襲」した。

・<岸田>首相は被爆地・広島選出の国会議員として「核兵器のない世界」にもこだわりを持つ。

<岸田>首相は「戦争の惨禍を二度と繰り返さない」と誓ったが、自前のことではなく、ただ前任者のメッセージをなぞるだけでは、その決意は伝わらない。

<岸田氏がますます「冷たい奴だ!」と思えてきました!>

今年は「戦後77年」、重い重い年でございます。

上記の3つの「社説」にもありますごとく、岸田政権はしっかりと「戦前への反省」をし、「加害者責任」に正面から向き合うべきだ!

そして常に「国民」に目を向けて欲しい!・・・と願います。

コメント: 全0件