サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2023/01/16 15:01:24

icon

ホームセンターのはしごォ~!o(^◇^)o

皆さん、こんにちは。

BGMはネットラジオで「ボサノバ」でございます。

お耳の昨夜~今(午後3時)の「虫の音」は元気でございますが、「ピチッ!」の発生がないのでありがたいです。

お目々は今日も「右目がゴロゴロ」でございますし、歯はやはり「沁みる」でございますゥ~! (TωT)

今日は月曜日ですので「可燃ゴミ」を出しに行きましたら、「カラス」が一羽・・・!

(「親分」かなぁ?)

今日は晴れてはいますが、冷たい風が強いので「お散歩」はパスでございますゥ~!

昨日の新聞の日曜版の「短歌・俳句・川柳」では目に留まったものがありませんでしたが、あえて・・・下の俳句です。

「舞い舞いて舞いて終いの吹きだまり」

【1月15日の全国新型コロナウィスル感染者数は10万人!】 早く減少してェ!

全国:10万8千281名、東京:8千269名、愛知:6千866名、大阪:6千578名、福岡:6千117名、神奈川:6千27名・・・全然減りませんねェ~~!

【スマホ依存者の方はお気を付けくださいネ!】 ネットニュースより・・・

「スマホの見過ぎによります弊害」がネットニュースに2件載っていましたのでご紹介いたしますね。 <長文です>

◆ その1: その物忘れ「スマホ認知症」かも ~30〜50代で急増中~

スマートフォンを多用する50代以下の世代で、心身に不調をきたす人が増えている。SNS(交流サイト)を通じた情報収集・発信、ショッピング、ゲームや動画視聴などで「長時間利用が当たり前」という依存状態も珍しくない。

診療の現場では、脳への負担増が原因で認知症に似た症状に陥る患者が増えており、スマホ依存のリスクを指摘する声が高まっている。

= ここ10年で急増 =

認知症など脳機能に障害をきたした患者らを診療する「おくむらメモリークリニック」(岐阜県岐南町)の「もの忘れ外来」。

従来、高齢患者が大半を占めてきたが、ここ10年ほどで急増しているのが30〜50代の若年患者だ。

若年患者の特徴として、「人や物の名前が出てこなくなった」「簡単な計算さえできなくなった」など、日常的に深刻な物忘れの症状に悩まされているとの訴えが多い。

こうした症状はアルツハイマー型認知症と似ているものの、MRI(磁気共鳴画像装置)などの検査では、異常はみられない。

生活歴の聞き取りのほか、認知機能テストなども用いて調べていくと、脳機能の低下がみてとれるという。

同クリニック理事長で脳神経外科医の奥村歩氏が原因として指摘するのは、スマホ依存による脳過労だ。

若年患者の多くは、SNSやゲームアプリなどを閲覧し続けるスマホのだらだら利用が常態化。

常にスマホが手元にないと、「落ち着かない」「不安」など依存症ともいえる状態に陥っている患者が少なくない。

その分、脳は絶えず膨大な情報にさらされ、大きな負担がかかっている状態と考えられるという。

= 脳のメンテナンスを =

「脳は入ってきた情報を整理整頓し、記憶の棚から出力している。

だが情報過多でその機能が追いつかなくなると、必要な情報をうまく取り出せなくなり、『ど忘れ』や『うっかりミス』といった〝スマホ認知症〟ともいえる症状が表れる」。

奥村氏はこう話す。

スマホ認知症に陥ると、「1週間あれば完成していた書類がいつまでたっても満足できるレベルに達しない」「料理が手際よく作れなくなった」というように、段取りや計画に沿って物事を進める「遂行実行機能」が低下。

コミュニケーション能力や企画力・創造力の低下なども表れる。

心身の状態をコントロールしている前頭葉の機能低下も起きるとされ、手足の痛み、動悸、めまいなどさまざまな体調不良にもつながる。

突然怒り出す、泣き出すなど情緒が不安定となる人もいる。

こうした状態を放置しておくと「老年期に認知症となるリスクが大きくなる」と奥村氏。

ただスマホ認知症は、脳過労で記憶の整理整頓に支障が出ている状態であり、生活習慣の改善で回復は可能だという。

重要になるのは、脳のメンテナンスだ。

スマホから距離を置き、「ぼんやりする時間」を作ることで情報が整理され、脳機能の回復につながる。

さらに、一定のリズムで体を動かすことも脳機能の活性化に役立つ。

具体的には、散歩やサイクリングといった運動のほか、料理や皿洗いといった家事仕事なども有効という。

奥村氏は「スマホは取り入れる情報の量と質、使い方に慎重にならなければ、〝脳の暴飲暴食〟につながりやすい側面がある」と指摘。

「食事に気を使うのと同じように、脳の健康を意識した生活を心がけてほしい」と呼びかけている。

= 子供たちも注意 =

スマホの長時間利用が高校生以下の低年齢層の発達に及ぼす影響を懸念する声も出ている。

「脳トレ」で知られる東北大加齢医学研究所の川島隆太所長らは、仙台市の5〜18歳の児童生徒224人を対象に3年間、脳の発達の様子をMRIで観察。

スマホなどでインターネットを長時間使う子供たちの脳は、神経細胞が集積する「灰白質」や神経線維が集まる「白質」の体積があまり増えず、脳の発達に送れがみられたという。

川島氏は「例えば中学3年生で考えたとき、スマホを全く使っていない生徒は中学3年生相当の脳を持っているのに対し、毎日頻繁に使っていた生徒の脳は小学6年生のままである可能性がある」と説明する。

実際に、子供たちがネットに費やす時間は増えている。

内閣府の令和3年度調査では、10〜17歳の1日当たりの平均利用時間は約4時間24分と前年度から約1時間増加。

9歳以下は約1時間50分と約7分増えた。

ネットを利用すると回答した子供たちの多くがスマホを使用し、年齢層が上がるほど個人保有が進む傾向も。

スマホ専用率は小学生(10歳以上)で63・3%、中学生で91・1%、高校生では99・3%に上った。

川島氏は「脳の発達が阻害されれば、勉強をしてもしなくても、学力が上がっていかない。

いつでもネットに接続できる社会は、子供たちの未来の可能性を奪うことにつながっているのではないか」と問題提起している。

◆ その2: 眼科医が警鐘、スマホ依存者「眼球変形」のリスク 多くの小学生が眼軸長伸びる「軸性近視」を発症

スマホを見すぎると目が悪くなることはわかっていても、それほど深刻にとらえていない人も多いのでは。

ですが、近視が進むと「眼球変形」や「失明」へ至る可能性が指摘されはじめています。

WHO(世界保健機関)も懸念する「近視人口の急激な増加」と失明に至るメカニズム、そしてその対策について、眼科専門医の川本晃司氏による『スマホ失明』より一部抜粋・編集のうえ解説します。

= スマホによる目の不調・病気が増えている =

近年、スマートフォンなどの小型デジタルデバイスの急速な普及による「目の不調」や「目の病気」が増えていることが指摘されています。

そのひとつの例が、若い人、特に10代の間で「急性スマホ内斜視」の患者さんが目立つようになってきたことです。

内斜視とは、左右の眼のどちらか、もしくは両方が内側を向いている状態のこと。

私たちの眼は、近くを見るとき、内側を向く「寄り眼」状態になります。

このとき、長時間にわたり近くのものを見続けて、寄り眼状態が固定化すると、固定化した視線の先にしかピントが合わなくなります。

すると、それ以外の場所を見たときに、モノが二重にダブって見えるようになるわけです。

ちなみに急性内斜視は、もともと近視の人が、長時間、近距離でものを見続けることで、発症しやすい傾向があります。

こうした内斜視の中でも、スマホを長時間見続けることで起こる急性症状のことを、私は特別に「急性スマホ内斜視」と呼んでいます。

先日も、私が診療している眼科に、16歳の男子高校生がやってきました。

お母さんに付き添われてきた彼の訴えは、「黒板が見えない」「教科書が見えない」というものでした。

検査の結果、裸眼視力は右眼が0.03、左眼は0.04。

すでに近視がかなり進んだ状態です。

彼はメガネをかけて片眼ずつで見れば、問題なく見えると言います。

しかし両眼で見た瞬間に、見えなくなります。

遠くの景色が見えない、授業中に黒板を見ようとしても見えない。

教科書やマンガはもちろん、愛用しているスマホも見えない......。

彼に普段の生活を聞いたところ、毎日、かなり長い時間スマホを見ていることがわかりました。

そのため、眼球が内側に寄った状態で固定化してしまい、片眼だけなら対象物にピントを合わせられても、両眼を使ったときにピントが合わなくなっていたのです。

<まだまだ続きますが、長いので以下省略いたします>

【ホームセンターのはしごォ~!o(^◇^)o】 2班班長さんと・・・

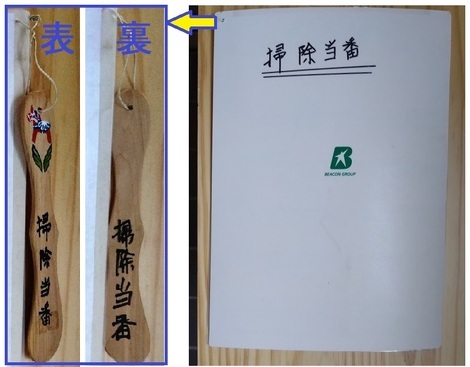

「可燃ゴミが回収された後の掃除」を当番制でやっていますが、以前は当番のお宅に下の写真の「当番のしゃもじ(笑)と袋」が回って参りました。

(しかし、当時の「袋」の中には何が入っていたのかなァ!?)

しかし、いつの頃からか上記の「しゃもじと袋」がどこかへ行ってしまいました。

そこで午前10時半頃から、2班班長さんと「カインズ(ホームセンター)」へ良さそうなモノを探しに参りましたが、私共がイメージしていますグッズはありませんでした (TωT)

そこで、2班班長さんが知っています「もう一軒のホームセンター(私共夫婦が水泳教室に参ります「ホームセンター併設大型スーパー」の別の場所にありますホームセンター)」へも行ってみたのですが・・・フッ!

私はホームセンターへ参ります前に既に「自宅にあるもので作ろう」と思っておりましたので、帰宅後と昼食後に掛けまして作りましたヨ!\(^◇^)/

材料は我が家にあります「ファイル綴り」をハサミで切り取りまして、透明のファイル入れを両面テープで張り付け、その中に「当番表」を入れました。

ふーたんが「木製のスエーデンのバターナイフ(以前のしゃもじの代わり)をくれましたので、ドリルで穴をあけてぶら下げましたヨ! o(^-^)o)

作成後、2班班長宅へ持って参りまして、「文字」を書いてもらいましたヨ!

早速、今週木曜日からの当番宅へ持って行きました。

(とりあえず「紛失したしゃもじ」の件はこれにて一件落着!でございますゥ o(^-^)o)

【録画ォ~!】 お散歩を止めましたので・・・

今日は冷たい風が強いのでお散歩を止めまして、「録画」を。。。

まずは、「グレートトラバース3 15mini(会津朝日岳・御神楽岳・七ケ岳の3本)」を。

(「真冬の三座」を田中陽希君は頑張って登っていましたヨ!)

次に「激走!日本アルプス大縦断 2022(これも15分番組)」でございます。

この番組は日本海側から「日本アルプス(北アルプス・中央アルプス・南アルプス)」を縦走しまして、太平洋側までの415kmを8日間の期限で走破するという過酷なレースでございます。

今日見ましたのは3日目の「中央アルプス」でございましたが、見ているだけでも疲れてしまいました。。。

(田中陽希君のグレートトラバースは2019年12月という冬の真っ最中の番組でしたが、日本アルプス大縦断は2022年の真夏でございました。

両方とも「大変!」でございますゥ~!)

そして、「相棒(再々放送)」でございます。

ということで、今日も「フワァ~!」と過ぎ去ろうとしています。

では、皆さん! また明日でございますゥ~!

おやすみなさいネ!

(明日は「会計報告」に取り掛かろうかなぁ!?

ふーたんは「確定申告!」と・・・フワァ~!

P.S.:自治会長に確認したら「会計報告書の作成は2月末までに」でしたので、「確定申告」から着手致しますゥ~!\(^_^)/)-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件